COLUMN特集

2025.02.15 繊維産業 糸から織りへとつなぐ、要の存在。 織物を支える「糊付」職人

日本の繊維産業は、糸をねじる「撚糸(ねんし)」や染める、織るといった

作業を支える中小企業や職人さんたちの高い技術によって成り立っています。

今回は、その中でも織物を織る前の大事な工程、経糸(たていと)に糊付けをする

「サイジング」の現場を取材しました。

織物を「織る」前の準備としての「サイジング」。

織る際の生産効率や製品の品質を大きく左右する工程。

お話を伺ったのは、中央区雄踏町にある雄踏サイジングの二代目・太田隆章さんです。

SOU:まず、「サイジング」とはどのような工程なのかを簡単に教えていただけますか?

太田さん:織物は、織機を使って経糸の間に緯糸(よこいと)を通し、交差させながら布を作っていきます。これが機屋(はたや)さんで行われる「織る」作業ですね。経糸には、ビームと呼ばれる大きな棒に何千本もの糸を巻き取ったものが使われます。ビームから引き出された経糸を上下に分け、緯糸を通す隙間を作り、その隙間に緯糸を通します。さらに経糸を動かしてまた隙間を作り、次の緯糸を通す――この作業を繰り返して、布が完成していきます。

機械で布を織るとき、経糸にはしっかり張力をかけたり、上下に分けた経糸を交差させるために糸同士がこすれ合ったりするため、かなりの負担がかかります。そこで、経糸にあらかじめ糊(のり)を付けて強度を高め、滑りを良くするのが「サイジング」という工程です。後工程の織屋さんが織りやすいように、糸を糊でコーティングしているイメージです。

SOU:織物を織る前に、まずは経糸を整える加工を担当しているのですね。この工程は、繊維業界の人以外にはあまり知られていないのではないでしょうか。では、「雄踏サイジング」について教えていただけますか?

太田さん:創業は昭和40年、私の父が立ち上げました。サイジング用の機械は3台あり、1社でこれだけ保有しているのは国内でも珍しいと思います。最初は地元向けが中心でしたが、現在では遠州織物向けは全体の30%ほど。他は、一宮から富士吉田の間を中心に、全国各地へ届けています。扱う糸はナイロンやポリエステル、レーヨン、アクリル、麻、綿など、化学合成繊維から天然繊維まで幅広く対応しています。

全国的にもサイジング業を続ける企業は減少しいて、浜松でも数社しか残っていません。この仕事は蒸し暑く、手間がかかる過酷な作業が多いので、事業承継がうまく進まないのが業界全体の悩みで、私たちも直面している大きな課題です。

SOU:遠州織物は天然繊維が中心になると思いますが、その他の糸はどのような生地や製品につながるのでしょうか?

太田さん:繊維というといわゆる「アパレル」のイメージが大きいかもしれませんが、実はそれだけではありません。身近なところだと、マットやカーテンなどの家庭・インテリア用繊維、自動車のシートや建造物の補強材のような建築分野で使われる産業用繊維などがあります。それぞれ用途に応じて糸が変わるし、織り方が変わる。もちろんサイジングの糊も異なります。

SOU:繊維といっても、アパレルだけではないのですね。暮らしのあらゆるシーンに繊維があることがよく分かります。ところで、サイジング剤として使われる「糊」とはどのようなものでしょうか?

太田さん:糊の主成分はデンプンです。適度な粘度と浸透性を持つデンプンを中心に、機能性樹脂のPVA(ポリビニールアルコール)や油、水などを配合しています。たとえ同じメーカーの糸でも、原料となる綿の状態や撚り(より)の具合、さらには天気によって糊の配合を微調整する必要があるのです。これが職人ならではの感覚ですね。イメージとしては、糸をスポンジに見立てて、その日の湿度や糸が含む空気量を考えながら、どんな配合が一番適しているかを判断している感じです。

SOU:なるほど、そこが職人の勘と技ですね。では、実際にサイジングの工程を見ながら説明をお願いします。

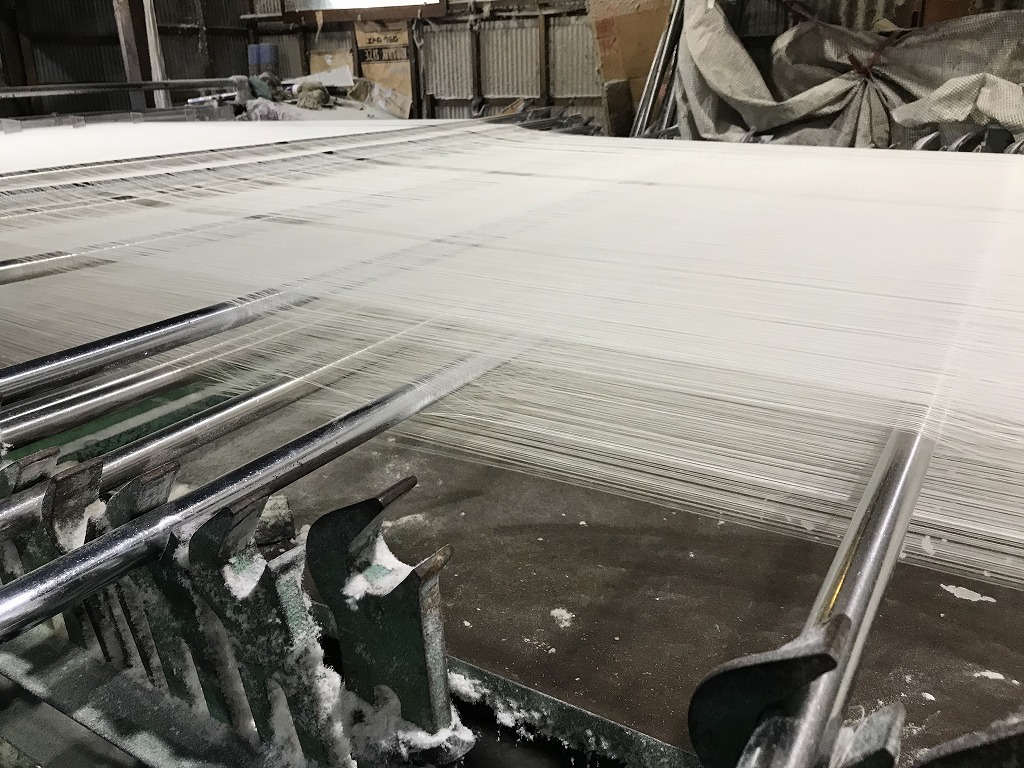

太田さん:まずは「荒巻(あらまき)」。糊付け工程の前に、糸をビームに仮に巻きつける作業です。奥にセットした糸を引っ張り、織物の設計にあった長さと幅になるように手前のビームに巻きつけていきます。今、巻いているのは合成繊維で、糸数は400本あります。

コーン(木管や紙管などに糸を円錐状に巻いたもの)からの糸が、くしのような金具を通って、均等の幅になり、手前のビームに巻きつけられる。糸の長さは5000メートルにもなる。

太田さん:続いて、サイジングですね。荒巻したビームを15本セットし、糊付けして乾燥させて1本の大きなビームに巻きつけていきます。

今、作業しているのは1本のビームに500本の糸が巻きついているもの。全部で15本のビームをセットしているので、最終的に7500本の糸を一度に糊付けして、乾燥させてから1本の大きなビームに巻きつけるわけです。

SOU:ここでいよいよ糊付けですね! 蒸気が激しく上がっています。夏の工場内は、相当蒸し暑くなりますね(取材は12月)。

太田さん:夏は、もう大変(笑)。蒸し風呂状態を超えますね。7500本の糸を引っ張り、この機械の中で蒸気を使って均等に糊付けしていきます。こことは別にボイラー室があって、そこで朝から晩まで火を焚いて、蒸気を作っています。

SOU:糊付けされた糸が出てきました!

太田さん:次は乾燥の工程です。糊付けした糸がくっつかないように、糸の間にいくつものローラーを通します。このローラーが糸をほぐしながら、1本1本しっかりと乾燥させていきます。

最後に、7500本の糸を1本の大きなビームに巻き取り、織物の経糸になるビームが完成します。

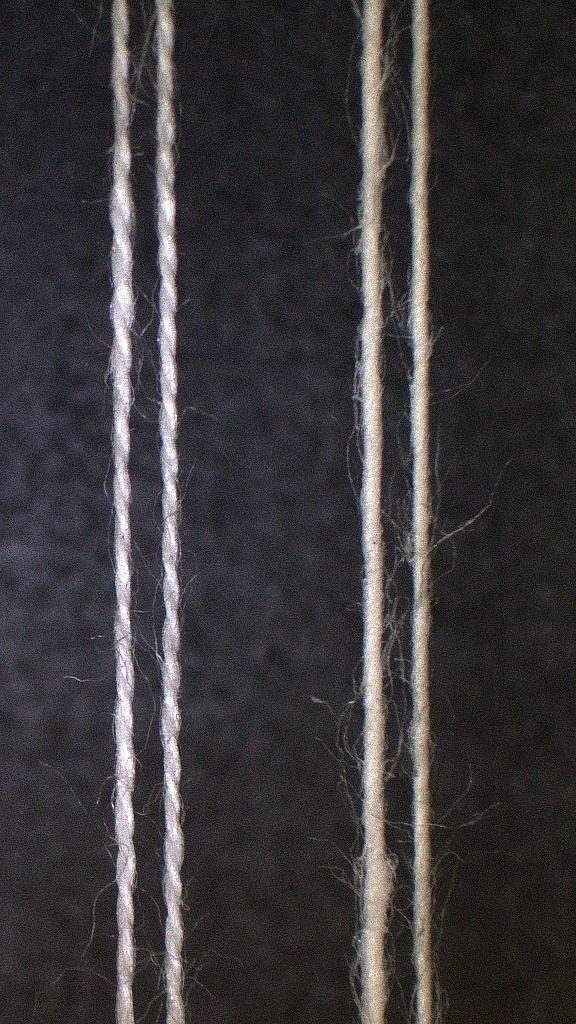

SOU:糸が整然と並んで束ねられる様子はうっとりするほど美しいですね。素人が糸を見ただけでは、糊付けの前後でどう変わったのか、はっきりとは分かりませんが「ふっくらとしていた糸が、パリッと糊付けされた」ということでしょうか?

太田さん:そうですね。普通の人には見分けがつかないと思いますが、糸には「毛羽(けば)」と呼ばれる細かい繊維がたくさん飛び出しています。これが織るときに邪魔になるので、糊を使って糸の表面をコーティングしているんです。

(素材:綿 左側:サイジング前 右側:サイジング後)

(写真提供/浜松工業技術支援センター)

糸を拡大して見てみると、糊付けによって繊維の束がまとまったことがよく分かる。

糸の強度、耐摩耗性、平滑性をアップし、毛羽を減らしている。

SOU:よく分かりました。ありがとうございました。最後に、今後の展望などを教えてください。

太田さん:繊維産業は日本を支えてきた主要産業の一つですが、最近では売上が少しずつ減少していると言われています。大手メーカーが繊維事業から撤退するニュースも流れ、業界に衝撃が広がりました。かつては景気が良く、織物の産地同士がライバルとして競い合いながら技術を磨いていました。でも今は、担い手不足で各工程を支える事業主や職人が減り、ブランドを守るために産地の垣根を越えて助け合う時代です。私たちのサイジング工程も、この技術をどう次世代に引き継ぐかが大きな課題です。だからこそ、この仕事の魅力を伝えていくことが、未来をつなぐ一歩になるのかもしれません。

雄踏サイジングの職人たち。中央が代表の太田隆章さん。

織物は、古くから私たちの暮らしに欠かせないとても身近な存在です。しかし、その製品が完成するまでに数多くの工程があり、それぞれの工程を支える職人たちの技術や繊細な心配りが込められていることは、あまり広く知られていないかもしれません。

織物になくてはならない「サイジング」の工程は、原料や天気の状態で糊の配合を微調整する職人の高度な技術に支えられています。この知られざる職人の技術と、その価値を一人でも多くの方に知っていただき、この技術が遠州産地で途絶えることなく続いてほしいと思います。